和柄がマイノリティであった時代から魁として道なき道を走り続けてきた爆烈爛漫娘。

その歴史を彩ってきた数々の名作の中から編集部が今その大賞を決定する!

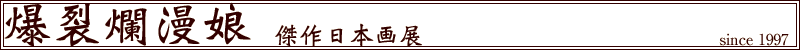

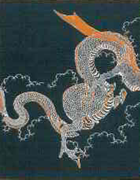

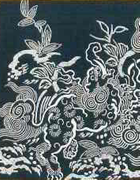

「竜虎」2006年夏

多くのブランドがモチーフとして使用する「竜虎」の中でも、ひときわ日本画的である、緻密な描写と躍動感が他を圧倒しています。デザイナーの魂を感じる傑作として堂々の大賞の受賞となりました。

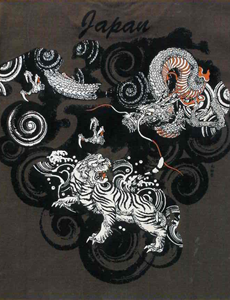

優秀 :「鬼若丸」2006年夏

鬼若丸は武蔵坊弁慶の幼名です。その鬼若丸が子供に害をなす比叡山の巨鯉を退治する様子が描かれています。

優秀 :「石橋図」2006年夏

聖なる山「清涼山」を訪れた高僧が難行苦行の末に「石橋」を渡り浄土に辿り着いたという能の世界を表現しています。

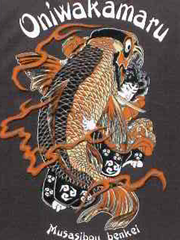

優秀 :「猩々猿」2006年夏

猩々(しょうじょう)は中国の想像上の生き物で、顔は人、身体は猿、声は小児、赤ら顔で酒を好むとされていますね。

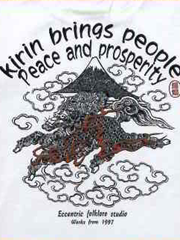

優秀 :「麒麟」2006年冬

仏法を守護する八部衆のひとつ、迦楼羅(カルラ)が変化したとされる天狗が描かれます。睨みをきかせた姿は迫力満点です。

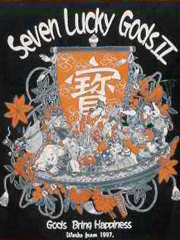

優秀 :「七福神」2004年冬

日本画壇に多大なる影響を与えた宝暦年間の絵師、鈴木春信による七福神宝船をモチーフとした作品ですね。力作です。

優秀 :「能面」2006年冬

怨霊や敵愾心などを芸術的に表現した般若です。実は前身頃には若い女性を表現したお面で飾られ巧みに対比されていました。

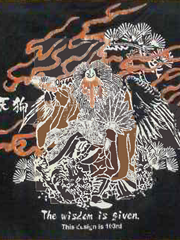

優秀 :「天狗」2006年冬

猩々(しょうじょう)は中国の想像上の生き物で、顔は人、身体は猿、声は小児、赤ら顔で酒を好むとされていますね。

優秀 :「髑髏蛇」2006年冬

北斎や広重らの絵師に比べ高い評価を得られなかった「幕末の奇想の絵師」歌川国芳へのリスペクトが感じられますね。

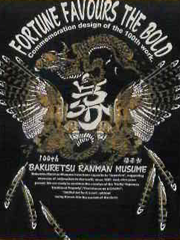

優秀 :「梟と龍」2006年夏

100作目に選ばれた梟と北斎が晩年に描いたとされる龍が絡む傑作。惜しくも大賞は逃したがその価値は十分にあります。

佳作 :「歌舞伎」2006年冬

江戸時代から歌舞伎演目の定番である「碁盤忠信」がテーマ。日本の伝統文化へのリスペクトが感じられます。

佳作 :「雷様」2006年夏

雷を撃ち疲れた雷様の下には五重塔と京の町が描かれている。大胆な構図とにぎやかな図柄が数多くミックスされた力作。

佳作 :「髑髏」2005年夏

国芳の「相馬の古内裏」をモチーフとした桜と髑髏を日本人的美意識で丹念に描き上げる。絶妙な色合いも素晴らしい。

佳作 :「日の出龍」2006年冬

日本画の定番とも言える龍を鮮やかな日の出と絡ませています。龍の頭が雲間に隠れフロント側から頭を出しています。

佳作 :「丸文尽し」2005年夏

古来よりめでたい柄と言われてきた鯛や松竹梅、牡丹などを丸紋の中に描き出し全体に散りばめた個性的なデザイン。

佳作 :「鶴亀」2004年冬

ちょっとコミカルで不思議な構図となった縁起物のツルカメ。カメのファニーなフェイスが味を出しています。

佳作 :「喜代姫と龍」2005年夏

男に裏切られた女が男に追いつこうとする一念で蛇に変じた切ない秘話をモチーフに龍が喜代姫を救う姿が描かれる。

佳作 :「歌舞伎」2005年夏

有名な歌舞伎の演目「連獅子」の見せ場を描いた意欲作です。獅子の隈取をしてタテ髪をふりまわす様は迫力満点。

佳作 :「布袋様」2005年冬

七福神の中でも親しみ深い布袋様がこんなことを…。好色な布袋様を浮世絵タッチで描いたユニークな図柄ですね。

佳作 :「金太郎」2004年冬

誰もが知る昔話の主役、金太郎の融資をジャパニーズヒーローとしてデザイン。はて、こんなシーンはあったのか?

佳作 :「鯉」2003年冬

勢い良く鯉が泳ぐ様を描ききった勢いを感じる作品です。一瞬何が描かれているのか分からないところも魅力ですね。

佳作 :「鷲」2005年冬

紅葉舞い散る中で鷲が髑髏を掴んで飛び去る姿が、紅葉や羽根の一枚一枚まで妥協なく描かれています。

佳作 :「雨龍」2005年夏

竜巻を起こし天に昇り雨を降らせる雨龍を日本昔話のようなコミカルなタッチで描き出した意欲作です。

佳作 :「獅子舞」2004年冬

北斎が魔除けとして日課に描いていた獅子の図をモチーフに、それぞれが踊りを踊っているような個性的デザインに。

佳作 :「爆爛」2005年夏

日本酒の徳利に描かれていそうな爆爛文字が愛らしい。熱燗と読んでしまいそうな自分がこわいです…。

佳作 :「獏」2005年夏

悪夢を食べると言われる霊獣の獏をモチーフに不思議な世界観を描いています。どこに獏がいるかわかりますよね。

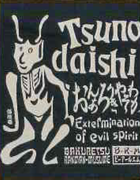

佳作 :「角大師」2004年冬

角大師は厄神を退治した比叡山のお坊さん、元三大師の姿を描かせた厄除けのお礼をモチーフにコミカルタッチで。

佳作 :「爆烈爛漫娘」1997年夏

爆烈爛漫娘の記念すべき初号がこのロゴマークモデル。97年のドラマ「ビーチボーイズ」で広末涼子が着用していました。

佳作 :「倶利伽羅龍」2006年夏

一切の悪魔を屈服される不動明王の変化身とされる倶利伽羅龍。降魔の剣をその尾に握り天高く舞い上がります。

佳作 :「玉取姫/袖龍」2005年冬

あらゆるものを蹴散らして玉を追う龍が迫力満点です。フロント面では玉を奪った姫が逃げる様が描かれます。

佳作 :「鯉の滝登り」2002年夏

一瞬何が描かれているのか分からないですが、良く見ると鯉の存在に気付かされます。非常に個性的な構図ですね。

佳作 :「つるかめ」2006年夏

深い地底に住み、天地を支え万年を生きるとされる霊亀と、フロントには千年を生きる霊鶴が描かれています。

佳作 :「B-R-Mロゴ」2005年冬

欧文でBRM、感じで梟の文字をモノグラムしたトレードマークです。梟は縁起物として知られていますね。

佳作 :「花咲爺」2006年冬

枯れ木に灰を撒いて花を咲かせているのはもちろん花咲爺ですね。日本人なら誰もが知る昔話の世界です。